八尾市の外反母趾・扁平足・巻き爪の足専門整体院

ボディバランスラクラク

〒581-0802 大阪府八尾市北本町2-9-16 北本町ビル102

(近鉄大阪線八尾駅西口から徒歩約3分)

受付時間 | 10:00~19:30 |

|---|

休業日 | 火曜日(日曜日及び祝日は要確認) |

|---|

2019年1月度ブログ

浮き指

2019年1月31日(木)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

開張足と並んで女性に多いのが「浮き指」です。

浮き指とは?

名前の通り、足趾が浮いていて地面に接地しない状態の事を言います。外反母趾は曲がっているので誰でもすぐに解りますが、浮き指は上から見ても曲がっていないのでほとんど分からない事が多く、自覚症状もないのが特徴。日本人で足の趾が1本以上浮いている女性は8割ほどいてると言われています。ちなみに男性は6割と言われています。

浮き指になる原因として、これまた「靴」と考えられています。

サイズの大きい靴やつま先の細いヒールやパンプスを日常よく履く女性、スニーカーなどを履いていても靴ひもをしっかり締めず、ユルユルで履く人は靴の中で、足が安定せずに常に動いていたり、逆につま先の細い靴は足を圧迫するする為、浮き指になりやすいと言われています。

浮き指を防ぐにも、やはり自分の足に合った正しい靴を選んで履くことです。そして、靴の中で足裏を安定させるにはオーダーインソールを挿入する事です。足に合った靴&足裏に合ったオーダーインソールを挿入する事で足や体のトラブルを改善することが出来ます。

開張足

2019年1月30日(水)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

年配になるとこの「開張足」と言われる足のトラブルになる人が多く見られます。

開張足とは?

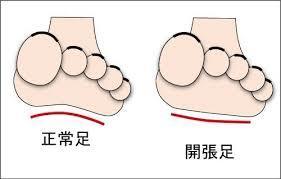

画像でありますように、母趾と小趾の付根を結ぶ「横アーチ」が崩れてペタッと広がった足の事を言います。

前足部の疲れや、魚の目やタコが発生しやすい。外反母趾の進行の原因にもなる。女性の約9割は開張足の傾向があると言われています。

原因の一つに、靴の問題が挙げられます。ヒールの高い靴を履いていると、踵が不安定になり前足部でバランスを取ろうとして、重心が前に移動します。その為に、横アーチに無理な負担がかかり、その疲労を放置しているとアーチが崩れて開張足になります。

まあ、自覚症状が無い為気付かない事が多いですが放置していると外反母趾・内反小趾・扁平足・タコ魚の目を引き起こします。ヒールやパンプスなどの靴の原因が多いと言われる事から、ほとんどの女性がなりやすいと言う事が分かりますね。

自覚症状がほとんど無いと言いましたが、唯一「浮指」の人は開張足を引き起こしやすいので一度、ご自分の足の趾が浮いていないかチェックしてみてください。

日常頻繁に、高いヒールやつま先の細い靴を履かない事をお勧めしますね。

足にフィットしていない靴で魚の目

2019年1月30日(水)

こんにちは。

フットケアの山下です。

冬になるとブーツを履く事が多くなりますよね。

車で移動や、自転車移動で冷たい風よけに履くくらいなら支障は出ませんが、通勤や、歩いて買い物をする時に足にFITしていないブーツなどを履き続ける事で、タコや魚の目がドンドン育ってしまう可能性があります。

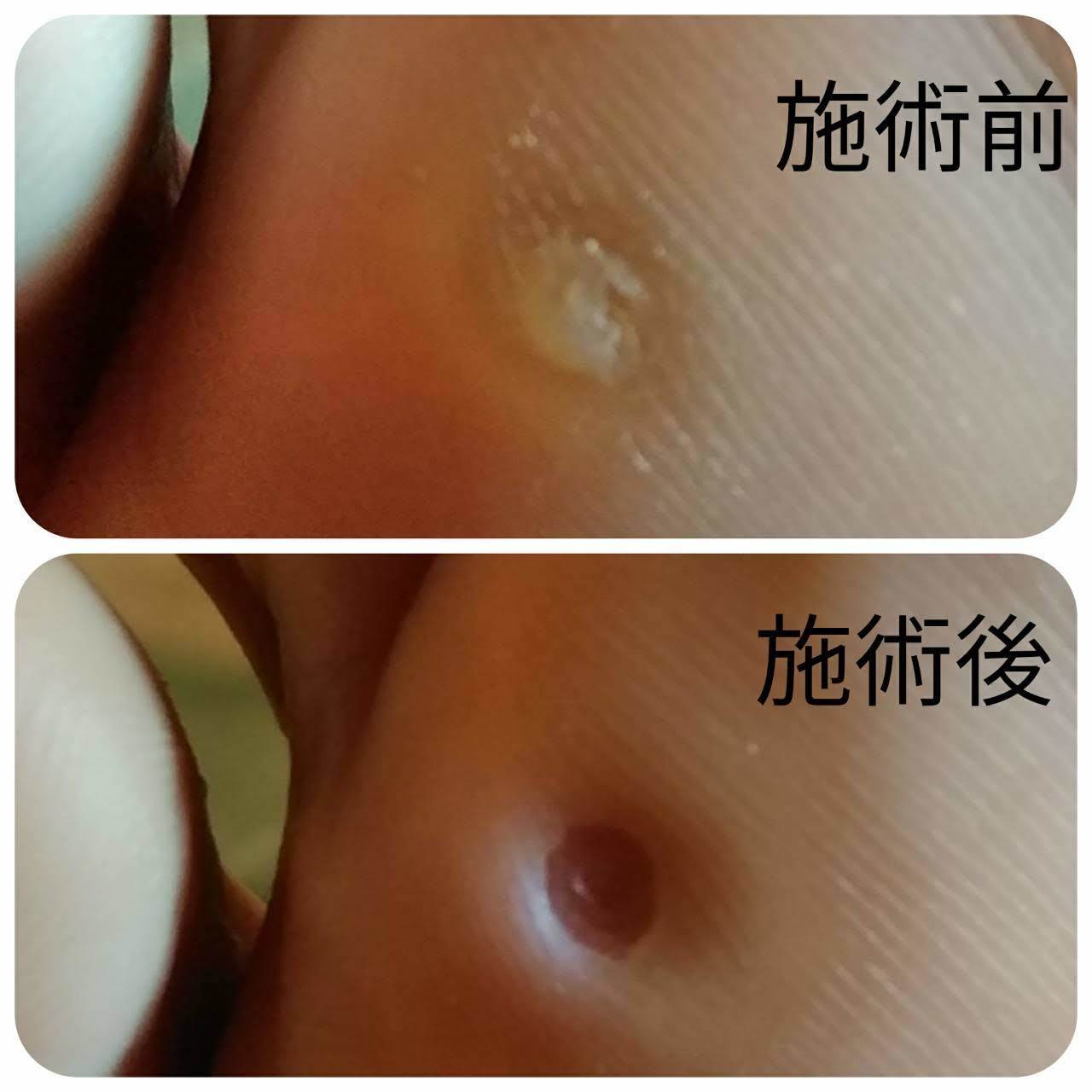

当店では、角質ケアで綺麗に取る事ができます。

深く芯が出来てしまい、成長した魚の目はとても痛いですよね。

このような魚の目も何度か定期的に角質ケアをすると、目立たなくなってきます。

そして、当店の特徴としまして

●歩き方 ●姿勢 ●靴の履き方 ●靴の選び方 ●足指をまっすぐにするソックス

を正しく提案する事ができます。

タコ魚の目は放置していても完治はしません。逆に悪化する恐れがあります。悪化しない為には現在の自分のいつも履く靴を見直し、そして足のサイズに合った靴を履いているのか等を確認して改善していく必要があります。

外反母趾角度

2019年1月28日(月)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

外反母趾でお悩みの方は、この外反母趾の角度によって痛みや靴の履きづらさが違ってきます。

外反母趾角とは・・・母趾が小趾の方に曲がる角度の事を言います。それでは、どれくらいの角度があると外反母趾と言われているのか?

●15度未満・・・正常

●15~25度未満・・・軽度

●25~40度未満・・・中度

●40度以上・・・重度

そして、外反母趾角度は自分でも簡易的に計測できます。まず、A4サイズの白い紙の上に片足を乗せます。そして、ボールペンで足型をなぞって取ります。これを両足します。そして、上の図のように親趾の部分を基点として内外に2本の線を引きます。交わった所の角度を分度器で計測すれば自分でも簡単に外反母趾の角度が分かります。

外反母趾は放置していても完治はしません。逆に悪化する恐れがあります。悪化しない為には現在の自分の外反母趾の角度がどれくらいあるのか、そして足のサイズに合った靴を履いているのか等を確認して改善していく必要があります。

外反母趾

2019年1月26日(土)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

外反母趾で悩んでいる女性の方は多いと思います。外反母趾とは、足の母趾が小趾の方に曲がり、母趾の付根の関節が「く」の字のように外側に飛び出し、靴を履くと飛び出した部分が靴に当たって痛みが出たり、赤く腫れたりします。ひどくなると、母趾が二趾の趾の下に潜り込んだり、反対の趾の上に乗ってしまう事もあります。

それでは、何故外反母趾になるのか?要因をご紹介します。

①外反母趾になりやすい方の特徴として「ペタペタ歩き」になっています。

②つま先が細くて、ヒールの高いパンプスなどの靴、つま先の幅が広く土踏まずがない真っ平らなサンダルなどでは、土踏まずの筋肉が低下して足の正しいアーチの形が崩れてしまうので趾の変形の元になってしまう。

③運動不足により足趾周りの筋肉が退化して、外反母趾が進行する。

④明確な理由はありませんが、遺伝で外反母趾になりやすいとも言われています。

総じて、外反母趾になりやすいタイプとしては、足に合わない靴を履いてバランスの悪い歩き方をしている人はなりやすいと言う事が言えますので、改善策としましては足にFITした靴でなるべくヒールやパンプスなどを履かずに、スニーカーなど紐のついた靴を履いて正しい歩き方をすれば良いと言う結果になります。

しかしながら、それが中々できない人が多いので外反母趾など足のトラブルを抱える人が増える一方なんだと思います。

外反偏平足

2019年1月25日(金)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

扁平足もここまできたらかなりの重症です。それが、外反偏平足です。

扁平足でも最も良くない足の状態の事。踵部が内側に倒れ込む踵部外反を合わせ持った扁平足。右記の写真参照

これだけ、踵部が外反している為強い歩行障害を伴うことがあり、走る事など運動が苦手になるケースが多いと言われている。成長過程でなるケースが多く、子供の時になる確率が高いと言われている。

実は、中高年の方も注意が必要です。加齢による筋力不足で扁平足になりやすい状態になりますが、内くるぶしの後脛骨筋腱が擦り切れてくる事によって、くるぶしの後ろに痛みを伴う「外反偏平足」が増えてきていると言われています。

後脛骨筋腱は、歩行時に土踏まずに刺激が加わり、タコや魚の目が発症したりします。

外反偏平足の方は、靴選びはより慎重に行うことが重要です。出来るだけ踵をニュートラルポジションに持っていく事。それには、当然足にFITしたシューズを履くと共に、オーダーインソールでより足の状態を安定させる事も必要になってきます。

偏平足

2019年1月24日(木)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

偏平足(扁平足)、よく耳にしますよね。それが、どういう状態なのか?またどうして起こるのか?

偏平足とは、足裏の土踏まずのアーチが低く、足の裏が平らに近い状態の事を言います。原因は先天性のものと後天性のものとがあります。人間は赤ちゃんの時はみな偏平足で、成長するにつれて土踏まずが形成されて7~8歳で完成されると言われている。

遺伝的なものであれば、土踏まずの形成が阻害される確率が高い為、偏平足のまま成長する事があります。後天性要因の場合は、足の骨折などのケガや靴のサイズ間違いや履き方が間違っていたり、長時間の立ち仕事などで起こる人が多い。

そのまま放置していても当然、良くはならない。しかし、足裏を鍛えたからと言って再生できるものでもありません。対策としては、悪化しないように靴のサイズを間違わずにルーズに履かない、歩くと疲れる人が多いのでインソールを挿入して踵をニュートラルに持っていき足を安定させるなどの方法を取れば、トラブルを改善出来ます。

アーチの役割

2019年1月23日(水)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

実際に、アーチが持つ3つの機能がどういう役割があるのか?

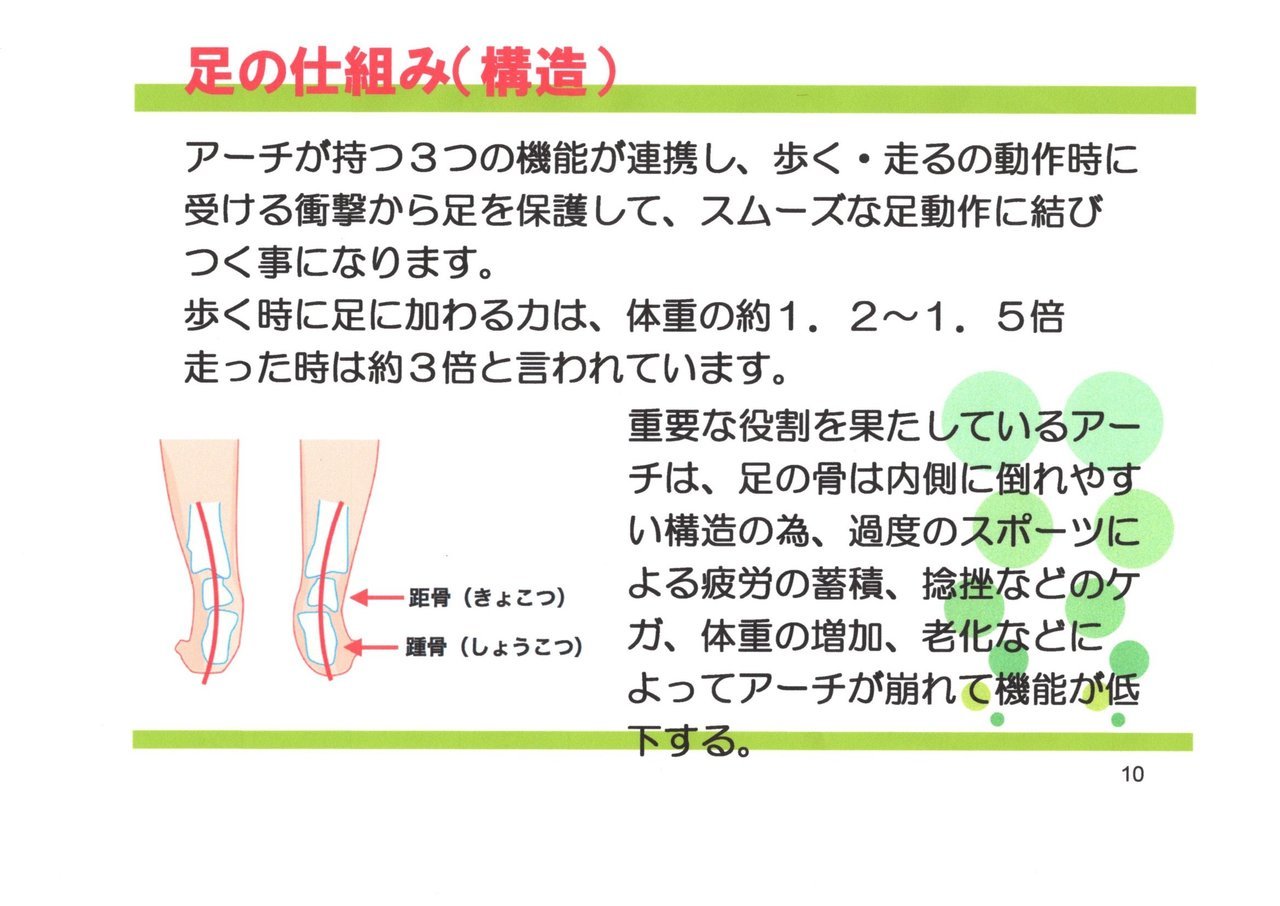

アーチが持つ、バネ・クッション・プロテクションの3つの機能が連携して、歩く・走るの動作時に受ける衝撃から足を保護してスムーズな足動作に結びつく事になります。

歩く時に足に加わる力は、体重の約1.2~1.5倍で、走る時では約3倍と言われています。

重要な役割を果たしているアーチは、足の骨は内側に倒れやすい構造の為、過度のスポーツによる疲労の蓄積、捻挫などのケガや体重増加、老化などによってアーチが崩れて機能が低下する。

足のバランスはどうやって取っているの

2019年1月21日(月)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

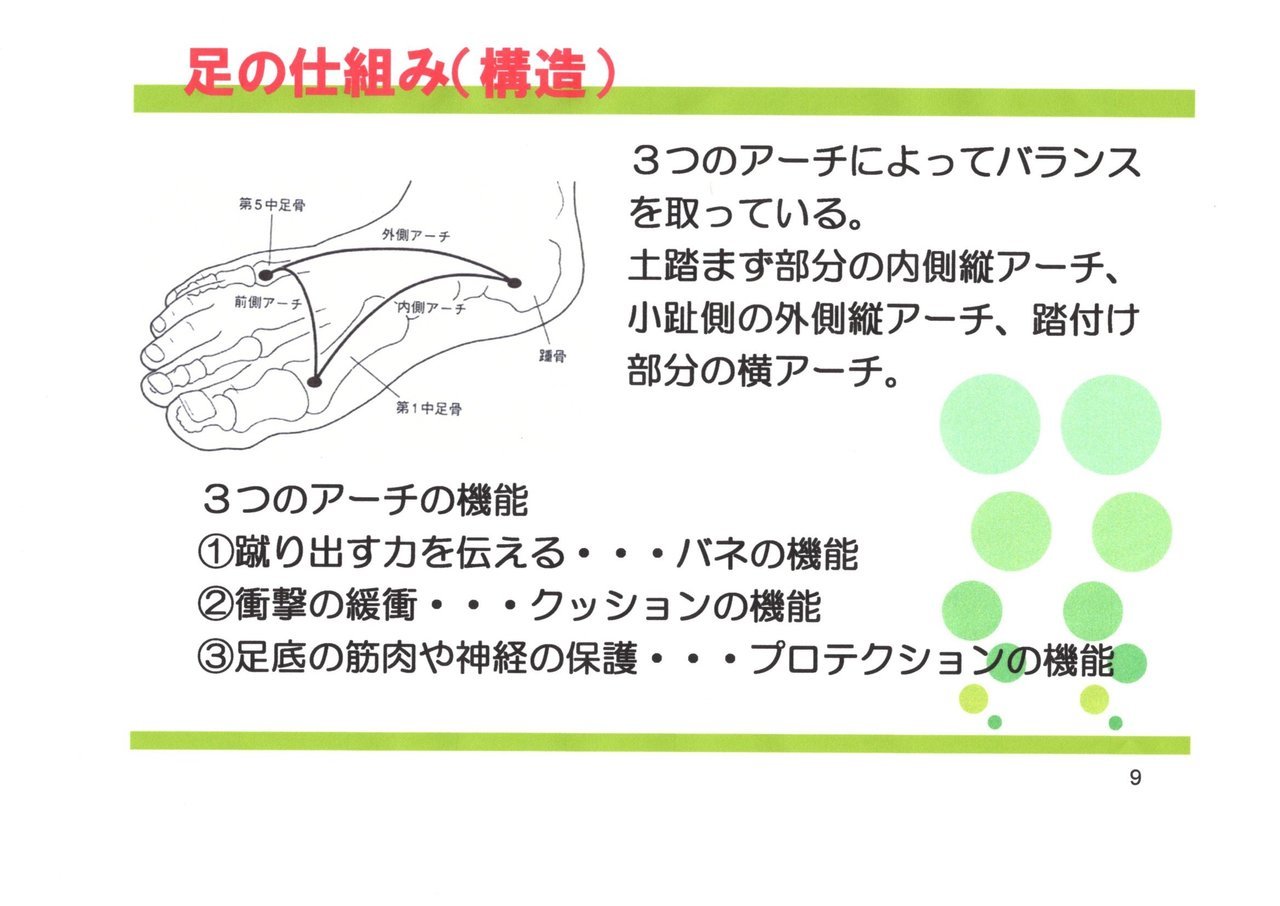

足のバランスいや、体を支える為にはどうしているのか?それは、足の裏にある3つのアーチでバランスを取っています。土踏まず部分の内側縦アーチ、小趾側の外側縦アーチ、踏付け部分の横アーチで構成されています。

3つのアーチの機能は?

①蹴りだす力を伝える・・・バネの機能

②衝撃の緩衝・・・クッションの機能

③足底の筋肉や神経の保護・・・プロテクションの機能

この3つのアーチの機能がバランスよく働いていることで、足の歪みや体の歪みなどのトラブルを起こさないようにしているので、3つのアーチの役割は非常に重要なものになります。

しかし、年齢を重ねたり、ケガをしたりなどやはり3つのアーチが崩れることがあります。そうなった時には、シューズとオーダーインソールでカバー出来ますので、決して放置しないようにしっかりメンテナンスをしていきましょう。

爪水虫に当店で出来る事

2019年1月19日(土)

こんにちは。

フットケア担当の山下です。

巻き爪で痛くて、、、ケアをして欲しいという方で、見させていただくと、爪水虫ではないかな・・?という方がけっこういらっしゃいます。当店は医療機関ではありませんので診断も治療もする事が出来ませんので、皮膚科(医療機関)に行っていただいて、診断と治療をお願いしてます。

爪水虫の完治には時間がかかるようですが、しっかり完治されてから、巻き爪のケアを受けていただく事をおすすめします。

爪水虫は白癬菌という菌が付着してから24時間くらいで皮膚に侵入していきます。毎日石鹼で綺麗に洗う事で侵入は防げます。

爪水虫(白癬菌)は皮膚のケラチンを好み爪裏に溜まり、爪が分厚くなり、変色(白っぽいや、黄色ぽく)したり変形、巻いてきたりします。

当店での爪のケアで出来る事は、変形し、分厚くなった爪をカットし、爪の裏に角質がびっちり着いている箇所、爪回りの爪溝を綺麗に掃除、除菌水で清潔にします。こびりついた角質を綺麗に保つことで、病院で処方されたお薬が浸透しやすくなります。

* 当店の爪のケア時に使う除菌水は、強力除菌、低刺激、消臭効果がある電解アクアを使用しております。

痛いひび割れかかとに

2019年1月18日(金)

こんにちは。

フットケア担当の山下です。

この季節、ガチガチひび割れカカトにお悩みの方は多いかと思います。

パンティストッキングがすぐに破けたり、靴下が引っ掛かるだけで痛くなったりと不愉快な気持ちになりますよね。

化繊のソックスやパンティストッキングは摩擦が起きやすく、皮膚への刺激が強いですので、お仕事でパンティストッキングを履かなければいけない、、、などのオフの時間帯は、綿かシルクのソックスをお勧めします。

靴の中でカカトがこすれやすく、スリッポンタイプの靴やサンダルのようなカカトが安定していない靴や、家でスリッパを履いて家事をこなす時間が多い方は、カカトガサガサになりやすいです。カカトの安定した靴がおススメです。

冬は特にコタツやホットカーペットやエアコンで乾燥してしまう要素はあります。

足裏は、汗はかきますが、皮脂腺は無いのでしっかり保湿する事が必要です。

角質が溜まっツてしまった足の状態では保湿クリームをぬっても、残念ながらあまり浸透しません。ご自宅でのケアの時、軽石などでこすりすぎないように、軽く足の角質ケア専用のやすりでこすり、たっぷり保湿を習慣にしてください。

当院では、荒くやすりで角質を取った後、ウエットな状態で滑らかに整えます。ひび割れが酷い方は、ひび割れ部分にはマシンを使い、専用ピットで丁寧にし上げます。その後たっぷりと保湿クリームを塗り込みます。これで、ご自宅では、上記の事に気を付けられる事で、ツルツル足が長持ちします。

* 当店でのウエット状態での角質ケア時、強力除菌水低刺激の電解アクアを使用してますので足の除菌が出来ます。

あなたの足の形は?

2019年1月17日(木)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

皆さん、ご自分の足の形ご存知ですか?と言っても何の事?って思われるでしょう。

人の足の形は以下のタイプになります。

①エジプト型・・・母趾が一番長い。日本人の約70%はこのエジプト型と言われています。重心が外に傾きやすい特徴があるので外反母趾や内反小趾になりやすいと言われている。エジプト型の女性の方でヒールを頻繁に履く人は要注意です。

②ギリシャ型・・・第二趾が一番長い。第二趾が曲がりやすいので、余裕のある靴を選ばないとハンマートウになりやすい。

③スクエア型・・・母趾、第二趾がほぼ同じ長さ。別名「ゲタ足」とも呼ばれる。爪やタコ・魚の目などになりやすい。

以上、自分の足の形を知っていると、足に合った靴を選ぶ基準になる為、知っている方が良いと思います。

足の仕組み

2019年1月16日(水)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

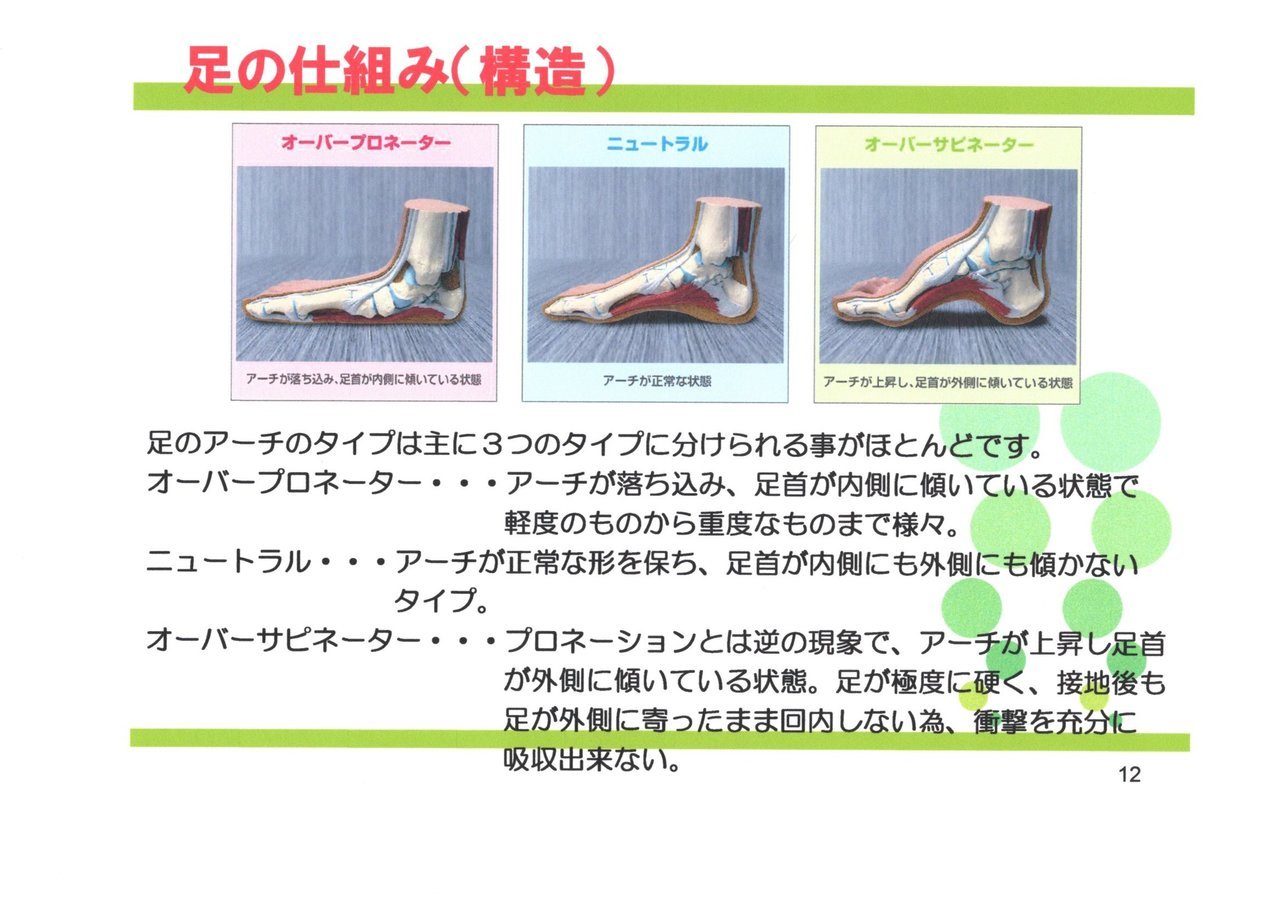

足の仕組みについてご紹介致します。まず人の足の動きとしては、足が着地した時の衝撃を分散する為に足底を内方向に回転するプロネーションと言う自然な動きが生じます。要するにアーチ(土踏まず)の高さによってタイプが変わります。

人間のプロネーション(アーチ)のタイプは以下の3つのタイプに分けられます。

①オーバープロネーション・・・アーチが落ち込み、足首が内側にに傾いている状態。

②ニュートラルプロネーション・・・アーチが正常な形を保ち、足首が内側にも外側にも傾かない。

③アンダープロネーション・・・アーチが上昇して足首が傾いている状態。足が極度に硬く、接地後も足が外側に寄ったまま回内しない為、衝撃を充分に吸収できない。オーバーサピネーションとも呼ばれる。

以上の事から、②のニュートラルプロネーションが踵の位置やアーチの高さなど含め、一番理想的なタイプと言えます。しかし、残念ながらニュートラルプロネーションの方のシェアは2~3割と言われています。それだけ、軽度から重度まで含めて足の形が崩れている人が多いと言うのが現実ですね。

足の歪みを放置してそのまま、足に合わない靴を履き続けるとどうなるかお解りですね。

それを、防ぐ為にも足に合った靴を履く・足に合ったオーダーインソールで踵を安定させてニュートラルプロネーションの位置に持っていく事が重要です。

自分の足のサイズはご存知ですか?

2019年1月14日(月)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

皆さん、ご自分の足のサイズはご存知ですか?と尋ねると正確に知っている方は少ないですね。特に足長はある程度分かっていても、足囲(幅)が分かっていない方が多いですね。

自分の足のサイズを正確に知る事で、FITした靴を履く事が出来ると言う事につながります。そして、足のサイズは足長(踵~指先)だけではなく、足囲(親趾付根~小趾付根)を計測する事も重要ですので覚えておいてください。

しかしながら、自分の足のサイズは自分で計れない為、靴や足の専門家に計ってもらう必要があります。ただ、足を計測する所ではなく靴選びまでサポートしてくれる所がおススメです。それだけ、靴選びは重要な事を理解しましょう!

健康寿命を延ばす為には、自分の足(脚)で生涯歩く事です!

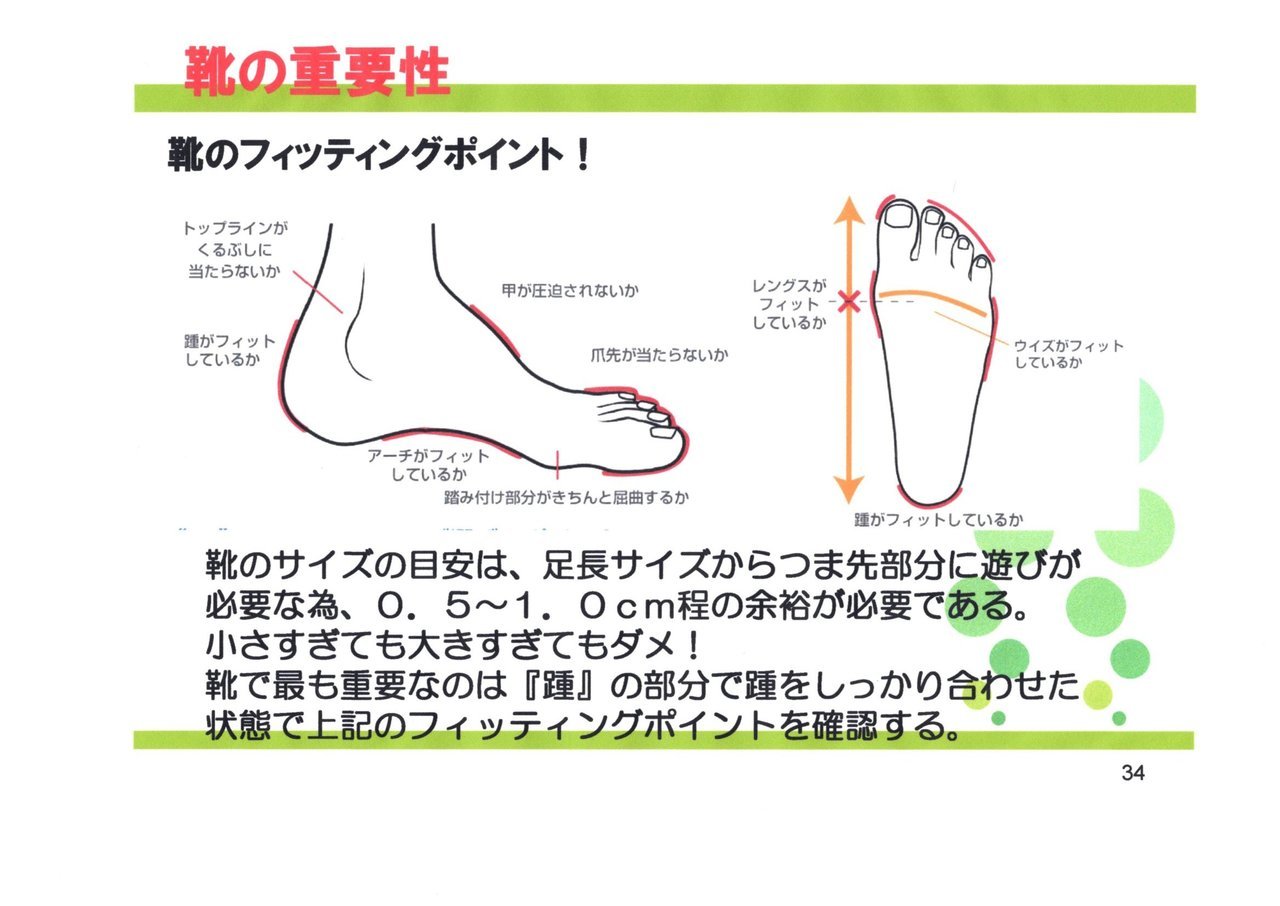

靴のフィッティングポイント

2019年1月13日(日)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

靴を購入する時に、お店で試し履きを当然します。でもその時にほとんどの人は、靴の中に足を入れてサイズ感を合わすだけであったり、片足だけ履いて合わせたりだと思います。

まあ、それで合わせれる人もいますが、実際考えてみてください。通常、靴は片足だけ履いて歩きますか?違いますよね、当然両足履いてサイズ感を調整しなくてはならないです。日頃履く環境と同じにしてフィッティングしなければなりませんので、当然靴紐も通す必要性があります。

「そんな面倒くさい事、出来ないわ~」と言ってると足に合わない靴を購入する事になります。基本的に足のサイズは左右違うものと理解しなければなりませんので、両足履いてこそ意味があるのです。

今回は、靴のフィッティングポイントをご紹介しますので、是非参考にしてください。

靴のサイズの目安は、実際の足長サイズからつま先部分に遊びが必要な為、0.5~1.0cm程の余裕が必要。小さすぎても大きすぎても駄目!靴で最も重要なのは『踵』で、踵をしっかり合わせた状態で画像のフィッティングポイントを確認します。

①踵がフィットしているか⇒最も重要なポイントです。

②レングス(足長)及びウィズ(足幅)がフィットしいてるか。

③つま先が当たらないか。

④甲部分が圧迫されていないか。

⑤踏みつけ部分がきちんと屈曲するか。

⑥アーチ(土踏まず)部分がフィットしているか。

⑦トッツプラインがくるぶしに当たらないか。

以上の項目をチェックしながら、より自分の足にFITする靴を購入できるかで、足の痛みやゆがみ、また体の歪みなどトラブルを防ぐ事になります。既製シューズではどうしても限界がありますので、その場合はインソールを作成して補う事で解消されます。

爪はなくてはならないもの

2019年1月12日(土)

こんにちは。

フットケア担当の山下です。

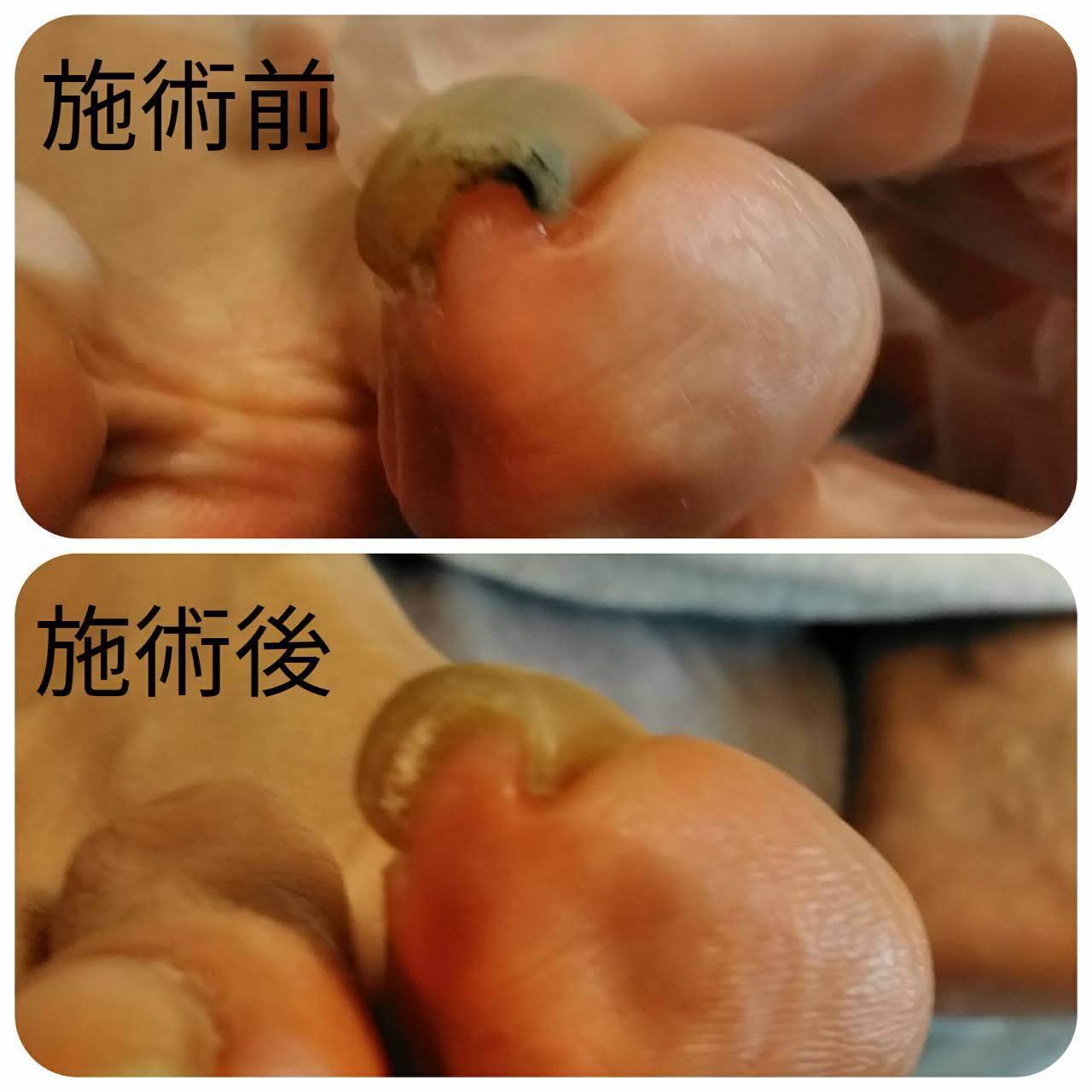

足の親指の爪が綺麗に生えて来なくなってしまったので見てほしい。と、相談に来られたお客様です。

学生の頃に激しいスポーツをしていて、爪が半分欠けて取れてしまった後から、爪の真ん中までは生えるが、その上が綺麗に生えて来なくなり5年たつそうです。

施術一度目は、爪を整えるだけにしました。これだけでもずいぶん綺麗になりましたが、爪の真ん中までが巻いて皮膚を圧迫して痛みが出ています。

施術二度目に来られた時には、爪の真ん中より上の浮いた爪は、自然と綺麗に取れてくれていました。

皮膚に食い込んで痛みが出るのを避けるため、両端の巻き爪を上げながら補強して、綺麗に伸びるのを促します。

爪がないと力強く歩く事も出来ません。爪は小さいですが、なくてはならない縁の下の力持ちですね。

靴の正しい履き方

2019年1月11日(金)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

靴の正しい履き方ご存知ですか?ほとんどの人は、面倒くさいので、靴ひもも結んだままで脱ぎ履ぎしたり、酷い人は靴の踵を平気で踏んでいる、なんて方もおられます。

そう、日本人の普段の生活は玄関で靴を脱ぐ習慣があるから、そんな履き方になるわけです。要するに、靴ではなく「履きもの」感覚に無意識のうちになっているわけです。

その為、足の歪みや体の歪みに繋がっていく結果になるわけです。こんな風に履いていれば完璧です。どうですか?

①靴べらを使い足を入れる

②つま先を上げて、足の踵と靴の踵をぴったりつける

③紐をきちんと締める

④靴紐が緩まないようにしっかり結ぶ

解りやすいように写真を添付しますので、ご覧ください。ここまでやっていれば完璧です。脱ぐ時はこれの逆をすれば良いだけです。

靴に必要な機能!

2019年1月10日(木)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

靴に必要な機能性を8項目紹介したいと思います。

①衝撃吸収性・・・接地開始時の地面反力の緩和(ミッドソール踵部)

②安定性・・・接地時の足部、脚部関節の過度な動きを抑制(ミッドソール中足部)

③通気性・・・シューズ内の温湿度を制御(アッパー)

④フィット性・・・履き心地の向上(アッパー)

⑤軽量性・・・シューズ重量軽減(ソール+アッパー)

⑥グリップ性・・・路面環境問わず、スリップによるケガの抑制(アウトソール)

⑦耐久性・・・シューズの使用可能期間の増大(ソール+アッパー)

⑧屈曲性・・・蹴りだし時の足沿いの良さ(ソール前足部)

以上が、靴に最低限必要な機能となっています。購入する時は出来るだけこれらの内容を多く備えている靴を選ぶようにしましょう。但し、軽量性につきましては必ずしも軽いものが良いとは限らないので用途で判断するのがBESTです。

足のサイズに合った靴を選びましょう

2019年1月9日(水)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

ご自身の足と履いている靴が合っていますか?と聞いた時には、「解りません」と答える人がほとんどです。と言うのも、昔から履いているサイズで合っていると思っているからです。自分の足のサイズを知らなかったとしても、靴のサイズが合っている人も当然います。しかし、実際に自分の足のサイズを把握している人はわずかですね。

日本の文化は、草履や下駄など履物文化が主流でしたので、靴を履くと言う考えがかなり希薄なのです。これは、現代でもまだその考えは残っていると思います。その為、靴を選ぶ時に「軽さ」「履きやすさ」「ファスナー付」など玄関で靴を脱ぐ習慣に合わせて、靴を選んでいます。本来、靴は重くて、履きにくいものなのです。これが、靴社会の欧米と根本的に考えが違う所ですね。

その為、靴を購入する時に自分の足に合った靴を選べない結果になってしまうのです。足にFITしない靴を履くとどうなるのか?

靴の中で足が動きすぎる、長時間歩くと痛みやむくみが出る、靴ずれが起きる、タコやマメが出来る、外反母趾になるなど足のトラブルを引き起こし、体の歪みにまでつながります。

そうならない為にも、自分の足のサイズをしっかり計測して、自分の足に合った靴を履くことが重要です。更に、FIT感をアップさせる為や体のゆがみを予防する為に踵がしっかりした立体形状のインソールを使用する事で、靴の中で足が安定して足裏の筋肉がつぶれる事を予防する為、極端に幅広いシューズを選ぶ必要が無くなってきます。

足にFITした靴+オーダーインソールで、足のトラブルや体の歪みの予防になりまた、FITした靴を履いて、正しい歩き方を身に付けると、歩く事が楽しくなってきます。

是非、履いている靴が正しいのかどうか見直してみましょう!

近頃、やけにつまずきやすい!

2019年1月7日(月)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

最近、やけに歩いているとつまずきやすくなったな~、あるいは、転びやすくなったな~と思った方はおられませんか?

どんな方でも、ほとんどの場合、足や体に左右のバラツキがあります。そして、立ち方や歩き方、姿勢もそれぞれに特徴があります。長時間の歩行では、姿勢や歩き方が悪い人は知らず知らずのうちに疲労がどんどん蓄積されていきます。疲れてくると筋肉が緩み、バランスを崩しやすくなり、つまずいたり転倒の原因になる訳です。当然、年齢にも大きく関係してきますが、若い方でも先最近では、姿勢が悪い人が多い為、当院でも年齢の若い方でも、何でもない所でつまずく事があると聞きます。

解決方法としては、普段からの姿勢と歩き方を見直すと共に、靴の履き方や靴の中で足を安定させる為にインソールを使う事で、左右差を少なくして、バランスの崩れを防いでくれるので結果、つまずきにくく、転倒予防につながると言う事になります。

FITしたシューズにインソールを使って、体のトラブルを改善していきましょう!

タコやマメなど足先が当たって痛い

2019年1月6日(日)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

靴を履いて歩いていると、タコやマメが出来て特に足先が痛くなる話をよく聞きます。

何故?

これは単純明快ですね。足と靴のサイズが合ってないからです。オーダーシューズ以外は通常靴は、大量生産で作られる為、どうしても一人一人の足型に合うとは限りません。その為、自分の足のサイズを知らなかったり、大きめのサイズを買ってしまうとこういう結果になります。要するに、タコやマメ、魚の目は靴の中で足がずれる事で起こります。

その為、長時間その状態で歩いたりすると、靴の中で足が前にずれやすいく、また下り坂ではより一層、足が前にずれやすくなります。

解決策としては、まず大前提としては「足のサイズをしっかり計測して自分の足にFITした靴を選ぶ事」その上で、立体的に足を支えるインソールを使用すれば、靴の中で足が必要以上に動く事を防いでくれます。

下りでヒザが痛くなるのは?

2019年1月5日(土)

こんにちは。

院長の山下洋一です。

歩いている時に、上りより下りの時や階段でも下りの時にヒザが痛くなるお話しを聞くことがあります。

それはどうてなのか?

上りの時は、地面に足が着きます。反対に下りでは片足でしばらく支えを取る必要があり、その時に使うのがヒザの内側上の筋肉で、普段から片足でしっかり体重を支える歩き方をしないとヒザ周辺の筋肉に負担がかかり、ヒザを痛めやすくなります。

解決策としましては、自分の足にFITしたインソールを挿入する事で、体重を支えやすくして筋肉の負担を和らげる事が出来るので、結果的にヒザ周辺の痛みを起こしにくくなると言うわけです。

ヒザのみならず足首や足裏に違和感や痛みなどを感じる方は、是非自分の足にFITしたインソールを入れてみてください。但し、注意する事は劣化しているシューズや明らかに足のサイズに合っていない等、当然シューズも見直さなくてはならないケースもある事を理解してくださいね。

2019年仕事始め

2019年1月5日(土)

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本日より、ボディ・バランスRAKURAKUの2019年度がStartしました。

今年も、『感謝』と『笑顔』を忘れずに、皆様を健康な体に導いていけるように、しっかりとサポートさせて頂けるよう顔晴っていきますので宜しくお願い致します。

2019年の漢字は『挑』

お客様のニーズに答えるのは勿論の事ですが、施術だけではなく、色々な角度からお客様のサポートも重要だと、その為にはステップアップが必要になりあらゆる面での挑戦(チャレンジ)が必要になってくる為、2019年はこの漢字を選びました。

どんな1年になるのか?いやどんな1年にしていくかは自分次第です。焦らず冷静に判断しながら且つ、仕事を楽しむ事も忘れずに挑戦していきたいと考えています。

サイドメニュー

院長プロフィール

資格

- 日本メディカルカイロプラクティック医療協会認定カイロプラクター

- プライマリーウォーキング指導者協会認定指導員

- 日本コアコンディショニング協会認定 ベーシックインストラクター

- シダス社コンフォマーブルベーシック認定技術者(インソール技術者)